⇒RC造3階建て住宅の湘南海岸沿いの塩害で劣化した窓&枠(鋼製建具)の補修工事です、海沿いの建物はかなりの早い段階で劣化が進みます。

⇒RC造3階建て住宅の湘南海岸沿いの塩害で劣化した窓&枠(鋼製建具)の補修工事です、海沿いの建物はかなりの早い段階で劣化が進みます。

⇒45年間潮風にさらされた結果劣化度は他の地域と違い劣化の進行は早いです。

⇒45年間潮風にさらされた結果劣化度は他の地域と違い劣化の進行は早いです。

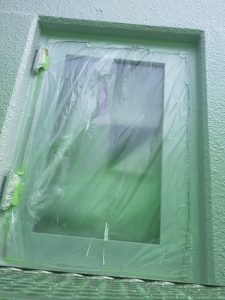

⇒窓廻りの養生

⇒窓廻りの養生

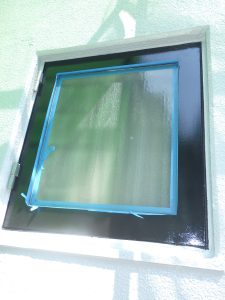

⇒窓枠廻りのアクリル系塗装を施しました。

⇒施工完

⇒施工完

⇒築40年の住宅のクローゼット&戸棚のキャチが長年使用していているうちに破損していて扉は絶えず開いた状態でした。

⇒築40年の住宅のクローゼット&戸棚のキャチが長年使用していているうちに破損していて扉は絶えず開いた状態でした。

⇒この程新しくキャチを交換して使用が可能のなりました。

⇒この程新しくキャチを交換して使用が可能のなりました。

⇒カーテンレールの端の部分が長年使用しているので徐々に曲がってしまいうまく開け閉めができなくなりました。

⇒カーテンレールの端の部分が長年使用しているので徐々に曲がってしまいうまく開け閉めができなくなりました。

⇒カーテンレールの端の部分の曲がりを修正して開け閉めが出来る様になりました。

⇒カーテンレールの端の部分の曲がりを修正して開け閉めが出来る様になりました。

⇒2階小屋裏の桁と根太等を耐震補強前

⇒2階小屋裏の桁と根太等を耐震補強前

⇒2階小屋裏の桁と根太等を耐震金物で補強を行いました。

⇒2階小屋裏の桁と根太等を耐震金物で補強を行いました。

⇒築40年の木造住宅2階バルコニー下端の鉄板張りからの雨漏りが判明して緊急修理を行いましたのでご紹介します。

⇒築40年の木造住宅2階バルコニー下端の鉄板張りからの雨漏りが判明して緊急修理を行いましたのでご紹介します。

⇒40年前の住宅建築ではこの様な工事は当たり前でしたが家屋内とバルコニーとの高さの差が無いので少し大雨の時は吹き込んでくる様な事象は多く送る見られました。

⇒40年前の住宅建築ではこの様な工事は当たり前でしたが家屋内とバルコニーとの高さの差が無いので少し大雨の時は吹き込んでくる様な事象は多く送る見られました。

⇒緊急時とあってこの工法を取らざることをになりました、賛否両論の声はありましたが施主の希望にて工事費のかからない1年程度雨漏りが無ければ1年後に改めて工事を行うとの事でこの工法を採用しました。

⇒緊急時とあってこの工法を取らざることをになりました、賛否両論の声はありましたが施主の希望にて工事費のかからない1年程度雨漏りが無ければ1年後に改めて工事を行うとの事でこの工法を採用しました。

⇒雨漏りの原因部分はアルミサッシの下端部分です、これは40年の経年劣化と施工当時の板金工事がズサンな為この様な結果です。

⇒雨漏りの原因部分はアルミサッシの下端部分です、これは40年の経年劣化と施工当時の板金工事がズサンな為この様な結果です。

⇒せっかくバルコニーの手摺格子&柱等が有るのに屋根(アクリル板)が付いていなく単に物干し台の感覚でおそらく設置した様な感じでした、ACの室外機&アルミサッシ戸袋等の間は空洞部がありました。

⇒せっかくバルコニーの手摺格子&柱等が有るのに屋根(アクリル板)が付いていなく単に物干し台の感覚でおそらく設置した様な感じでした、ACの室外機&アルミサッシ戸袋等の間は空洞部がありました。

⇒応急修理とは言え苦肉の策で屋根下地材のルーフィング&防湿シート張り等を活用しての応急修理工事です。

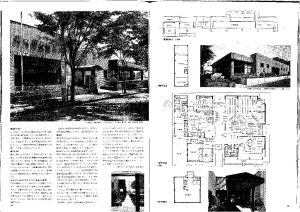

2023年度(令和5年)の1級建築士設計製図課題:図書館にて実施例です、令和5年の設計製図の課題は『図書館』と凄くシンプルです過去の平成24年の地域図書館&平成4年のアトリウムと小ホールをもつ地域図書館&昭和48年の集会施設をもつ図書館等過去に何々もつ図書館と言う付属の施設がありましたが、今回は単独の図書館と極シンプルです、これはもう今までの施設シリーズと同じ様ですいじれにせよ極シンプルで身近にある施設なので設計行う前に自分の近くにある公共図書館を見に行き動線(来館者&管理者&サービスヤード等)&アプローチ(人&自転車&車等)&主室(書庫&閲覧室&書蔵庫等)&バックヤード(書庫の搬出入等)等その他等参照されたい。

⇒外観写真&断面図&1階平面図&2階平面図&屋上平面図等

⇒外観写真&断面図&1階平面図&2階平面図&屋上平面図等

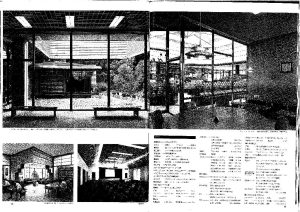

⇒内部写真&各主要室の概要(仕上げ等)

⇒内部写真&各主要室の概要(仕上げ等)

⇒内部写真&施設への案内図等

⇒内部写真&施設への案内図等

⇒洋室は築40年にて約15年前に一度壁紙のビニルクロスを張替えましたが今回は経年劣化の影響でかなり黄ばみが進行したので剥がさずに既存クロスの上から新しい仕上げを行いました、今回の既存壁はかなり経年劣化の進行が激しく単にクロスの張替えでは対応できず又下地自体も凹凸も多く有ってパテ処理では難しいので新しい仕上げ素材で対応しました。

⇒洋室は築40年にて約15年前に一度壁紙のビニルクロスを張替えましたが今回は経年劣化の影響でかなり黄ばみが進行したので剥がさずに既存クロスの上から新しい仕上げを行いました、今回の既存壁はかなり経年劣化の進行が激しく単にクロスの張替えでは対応できず又下地自体も凹凸も多く有ってパテ処理では難しいので新しい仕上げ素材で対応しました。

⇒新しい壁仕上げはシート状の素材で寸法も760×680×厚さ8㎜でブリックタイル模様で表面はビニル系で掃除し易く又多少凹凸の下地においても対応も出来て施工性も鋏で裁断が出来るので施工性が良く発生材裏紙ののみなので処分費用もかからずエコな仕上げ材です。

⇒新しい壁仕上げはシート状の素材で寸法も760×680×厚さ8㎜でブリックタイル模様で表面はビニル系で掃除し易く又多少凹凸の下地においても対応も出来て施工性も鋏で裁断が出来るので施工性が良く発生材裏紙ののみなので処分費用もかからずエコな仕上げ材です。

⇒35年前に新築時のはあった施工会社は今現在は社名が変わり今回の漏水事象を対処してくれず当方に依頼があり急遽対応をした施工事例です。

⇒35年前に新築時のはあった施工会社は今現在は社名が変わり今回の漏水事象を対処してくれず当方に依頼があり急遽対応をした施工事例です。

⇒35年前の給湯配管は銅管が使用されていて現在も地方に行くと多々ある施工です、これは銅管の溶接(ロウ附け)接合部分に長い間使用劣化してのピンホール(小さな穴)が開いてその部分より漏水が行ったわかり易い事例です。

⇒35年前の給湯配管は銅管が使用されていて現在も地方に行くと多々ある施工です、これは銅管の溶接(ロウ附け)接合部分に長い間使用劣化してのピンホール(小さな穴)が開いてその部分より漏水が行ったわかり易い事例です。

⇒今回は緊急工事の為被覆カポリパイプW耐久性を使用しての排水管工事を行いました。

⇒今回は緊急工事の為被覆カポリパイプW耐久性を使用しての排水管工事を行いました。

⇒追加工事にて床張り替え工事を行いました。

⇒追加工事にて床張り替え工事を行いました。

⇒鉄筋コンクリート造(RC造)平家建て専用住宅のRC造

⇒鉄筋コンクリート造(RC造)平家建て専用住宅のRC造

柱や梁(はり)など強度が必要な部分に、鉄筋でできた枠型にコンクリートを流し込んだ素材を用いるものです。鉄筋は引張(引っ張る力)に、コンクリートは圧縮に強いという双方の特徴を組み合わせて、より強い構造を実現しています。異なる素材のいい面を活かし強度を高めている組み合わせですが、素材自体が重いため高層ではなく中低層の建築物で多く採用されています。木造やS造と比べると、コンクリートを流し込む工数が増えるためコストが高くなります。

⇒鉄筋コンクリート造(RC造)集合住宅(マンション)4階建て

⇒鉄筋コンクリート造(RC造)集合住宅(マンション)4階建て

防音については、コンクリートを用いているRC造とSRC造(コンクリートが流し込んである低層階)に大きなアドバンテージがあります。音は周波数によって人の感じ方が異なり、高い音はすぐに消えるのに対して、低い音は残響感があり不愉快に感じる傾向が強くなりますが、コンクリートはこの高い音と低い音の両方に対して有効です。ただ、音が伝わる主な仕組みには、空気の振動で伝わる「空気伝播音」以外に壁や床スラブの振動で伝わる「固体伝播音」もあるため、いくらコンクリートといえども完全にシャットアウトすることはできません。ドアの開閉音や足音などが伝わりやすいのも、この固体伝播音が影響しています。耐火に関しても、RC造とSRC造の低層階が非常に優秀な性能を発揮します。これは不燃材料のコンクリートを用いているためです。SRCの高層階やS造に使われる鉄骨も火に強そうなイメージですが、例えば1000℃以上に達するような火災時の場合などは融けてしまうのです。これを補うため、鉄骨は耐火被覆で覆うのが一般的です。そして当然ながら、木造はこの中でもっとも耐火性能が低くなります。

耐震についても、やはり強いのはRC造とSRC造の低層階です。一方でSRC造の高層階やS造は、材料自体が軽いために地震や風の影響で揺れやすいという特性があります。そこで最近では、地震の揺れを吸収する免震構造を採用した高層建築物も増えています。

⇒RC造とは、柱や梁などの主要構造部を鉄筋コンクリートで構築している建物構造です。都心の高層マンションやビルで多く採用される工法で、耐火性・耐震性に優れています。

⇒RC造とは、柱や梁などの主要構造部を鉄筋コンクリートで構築している建物構造です。都心の高層マンションやビルで多く採用される工法で、耐火性・耐震性に優れています。

⇒専用住宅3階建て壁式構造

⇒専用住宅3階建て壁式構造

デザインの自由度の高さです。構造的な強度を確保できれば、デザイン性の高い建物が設計できます。そのため、柱をなくした空間や意匠性の高い外観なども実現可能です。

メンテナンス性の高さです。地震や経年劣化によりクラック(ひび割れ)が生じることはありますが、補修剤で簡単にメンテナンスが可能です。

また、法定耐用年数は木造の倍以上とされており、耐久性の高さも保証されています。

「建設に時間がかかること」です。W造と比較すると、コンクリートの打設や養生期間などの工程が発生するため、作業時間がかかります。

また、天候によって左右されるため、予備日の確保も必要になります。

「コストがかかること」です。工期がかかるということは、その分関わる人や時間が増えます。

さらに、材料の種類が増え工程が複雑になると、建設コストが高くなってしまう点はデメリットと言えるでしょう。

⇒鉄骨造3階建ての専用住宅

⇒鉄骨造3階建ての専用住宅

●概要として鉄骨造の構造躯体は鋼材の材質と構造上の特性、一般構造としての架構形態、継手や仕口等の構造です。

⇒鉄骨造2階建の専用住宅

⇒鉄骨造2階建の専用住宅

●鉄骨造建築は建築生産の工業化を推進した構造体でいちじるしく発展と普及をとげ、特に工場生産による鋼材材質の精度向上、加工工作の画期的機械化、溶接技術の進歩、プレハァブ工法による進化及び合理化による現場での能率化が更の促進して総合的な経済性が成り立っています。

⇒軽量鉄骨造(スチールハウス)3階建の専用住宅

⇒軽量鉄骨造(スチールハウス)3階建の専用住宅

●この建物構造は2×4工法の構造強度の1.5倍であり現在のリサイクル社会の代表と言える鉄(鋼材)を再生利用して建物です。

⇒こんかい紹介する枠組壁工法の2×4の専用住宅3階建 の新築工事です、基本要素はディメンションランバーと呼ばれる一定の寸法規格に従う製材(枠組材)で作られた構造用合板などの面材を釘留めしたパネルであって、このパネルが床構面や壁構面を形成しています。壁構面と床構面は、原則として釘によって互いに連結され、箱状の立体架構が作られ、この立体架構は、鉄筋コンクリート造などの布基礎あるいは地下室の上に据付られ、さらに小屋架構がこの上に取付られて、構造躯体が完成する構法です。

⇒こんかい紹介する枠組壁工法の2×4の専用住宅3階建 の新築工事です、基本要素はディメンションランバーと呼ばれる一定の寸法規格に従う製材(枠組材)で作られた構造用合板などの面材を釘留めしたパネルであって、このパネルが床構面や壁構面を形成しています。壁構面と床構面は、原則として釘によって互いに連結され、箱状の立体架構が作られ、この立体架構は、鉄筋コンクリート造などの布基礎あるいは地下室の上に据付られ、さらに小屋架構がこの上に取付られて、構造躯体が完成する構法です。 ⇒ロフトへの階段は踊り場等を設けて登りやすくしました。

⇒ロフトへの階段は踊り場等を設けて登りやすくしました。